La Commune de Paris 1871

18 mars 1871 : la classe ouvrière parisienne se lance à l’assaut du ciel !

La Commune de Paris de 1871 est l’héritière de la grande Révolution et du gouvernement révolutionnaire de la Commune de 1792, ainsi que de l’insurrection populaire de 1848, réprimée brutalement. Elle naît d’un sursaut patriotique contre la faillite, voire la trahison des équipes dirigeantes durant la guerre franco-prussienne.

En juillet 1870 Napoléon III a déclaré la guerre à la Prusse mais cette guerre est mal préparée et il doit capituler à Sedan. Il s’enfuit en Angleterre et, le 4 septembre 1870, après une journée d’émeute parisienne, la IIIème République est proclamée. Mais la guerre n’est pas terminée Un gouvernement de Défense nationale s’installe à l’Hôtel de Ville de Paris pour poursuivre la guerre contre les états allemands dont les troupes occupent le nord du pays.

Paris est assiégée. Le peuple a faim et froid mais il se bat… et il inquiète le Gouvernement de Défense nationale : celui-ci choisit la trahison et signe l’armistice, le 28 janvier 1871, livrant l’Alsace et la Lorraine à la Prusse. L’Assemblée nationale, élue le 8 février dans la précipitation pour ratifier l’armistice, est majoritairement royaliste ou bonapartiste tandis que les élus de Paris sont pour la plupart républicains et comme le peuple parisien, ne se considèrent pas comme vaincus.

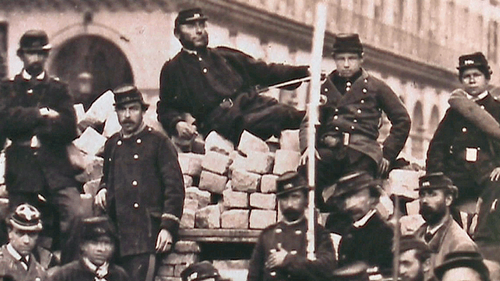

Le 10 mars 1871, l’Assemblée nationale « décapitalise » Paris au profit de Versailles et nomme Thiers chef de l’exécutif. Celui-ci, craignant une révolte des Parisiens, ordonne à l’armée de s’emparer, le 18 mars, des canons de la Garde nationale, payés par souscription populaire. Les Gardes nationaux et la population discutent avec les soldats qui, refusant les ordres de tirer sur la foule pour la disperser, mettent crosse en l’air et fraternisent avec le peuple. Thiers fuit Paris pour Versailles, suivi de milliers d’habitants des quartiers chics de l’ouest de Paris et de fonctionnaires. A minuit, le Comité central de la Garde nationale s’installe à l’Hôtel de Ville. Il appelle les Parisiens à élire leur propre assemblée, la Commune.

Le 26 mars 1871 des élections désignent les 92 membres du Conseil de la Commune. Ce Conseil est majoritairement représentatif des classes populaires (30 % des élus sont des ouvriers) et de la petite bourgeoisie parisienne même si quelques élus représentent les classes aisées. Toutes les tendances politiques républicaines et socialistes sont représentées (jusqu’aux anarchistes) qui se divisent rapidement en « majorité » et « minorité ». Mais elles voteront ensemble les mesures sociales et feront front commun dès l’entrée des troupes versaillaises dans Paris.

Durant cette courte période la vie politique est extrêmement riche et la population débat, propose, critique. Plus de 70 journaux sont créés.

L’œuvre de la Commune, novatrice, révolutionnaire, émancipatrice !

Bien que très vite absorbée par les impératifs militaires, la Commune réalise, en moins de 2 mois, une œuvre extraordinairement riche et moderne, abordant de multiples aspects, dont certains ne pourront être qu’ébauchés. Et dont certains résonnent particulièrement aujourd’hui, en particulier durant cette période d’épidémie…

Quelques mesures symboliques sont rapidement prises : adoption du drapeau rouge et du calendrier révolutionnaire, destruction de la colonne Vendôme – « symbole de barbarie, de force brute, de militarisme, de négation du droit international » - confiscation des biens de Thiers… La solidarité est organisée : pension versée aux blessés, aux veuves et aux orphelins, organisation du ravitaillement, suspension des poursuites pour les échéances non payées...

Mais surtout,

• Démocratie citoyenne : « les membres de l’assemblée municipale, sans cesse contrôlés, surveillés, discutés par l’opinion, sont révocables, comptables et responsables ». « Peuple, gouverne-toi toi-même ». Les ateliers abandonnés par leurs propriétaires doivent être remis à des coopératives ouvrières. Dans les entreprises, un conseil de direction est élu tous les 15 jours par atelier et un ouvrier chargé de transmettre les réclamations : prémisses de l’autogestion !

• Droit du travail : la journée de travail est réduite, le travail de nuit dans les boulangeries interdit, les amendes et retenues sur salaires supprimées dans les administrations publiques comme dans les entreprises privées. Création de bureaux d’embauche pour lutter contre le chômage.

• Logement : les loyers non payés d’octobre 70 à avril 71 sont « remis », l’expulsion des locataires interdites, les logements vacants réquisitionnés.

• Droit des femmes : avec Louise Michel, elles ont été sur le devant de la scène dès le 18 mars, « cette révolution est précisément la leur », a écrit Jules Vallès. Sous l’impulsion de la révolutionnaire russe Elisabeth Dmitrieff et de Nathalie Le Mel, elles créent l’Union des Femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés, premier mouvement féminin de masse, et arrachent le principe « à travail égal, salaire égal ». L’union libre est reconnue. Dans quelques quartiers, des femmes sont associées à la gestion municipale. La Commune pose les fondements d’un enseignement professionnel féminin, lutte contre la prostitution « exploitation commerciale de créatures humaines par d’autres créatures humaines». Edouard Vaillant prévoit une réforme qui crée un enseignement professionnel uniformisé pour les filles et les garçons. Les enseignants hommes et femmes ont un traitement égal.

• Laïcité : la Commune décrète la séparation de l’église et de l’état, la suppression du budget des cultes et la sécularisation des biens des congrégations religieuses. L’enseignement confessionnel est interdit et les signes religieux chrétiens ôtés des salles de classe. L’école est laïque, gratuite et obligatoire. En réplique à l’avance des Versaillais, lors de la Semaine Sanglante, des ecclésiastiques, dont l’archevêque de Paris, seront exécutés.

• Fonctionnaires : beaucoup ont suivi Thiers à Versailles ou restent chez eux comme celui-ci le leur a ordonné. La Commune décide que les fonctionnaires seront élus au suffrage universel et leur traitement plafonné au niveau du salaire d’un ouvrier. Ils ne seront plus soumis au serment politique et professionnel.

• Culture populaire : des cours publics sont instaurés, traitant de multiples sujets (arts, sciences, littérature, …). Bibliothèques, musées, théâtres, sont rouverts, des concerts organisés, très appréciés. La Fédération des Artistes, avec Courbet, Daumier, Manet, Dalou, Pottier…, revendique « la libre expansion de l’art, dégagé de toute tutelle gouvernementale et de tous privilèges ».

• Liberté de la Presse : elle est réaffirmée le 19 mars par le Comité central de la Garde nationale et, même si, le 18 avril, les journaux « favorables aux intérêts de l’armée ennemie » sont menacés d’interdiction, ils continueront de paraître. Par contre, la presse parisienne de la Commune ne peut être diffusée en province du fait du gouvernement Thiers.

• Société : proposition d’abolition de la peine de mort, droit au divorce et à l’union libre, justice gratuite…. L’armée est remplacée par la Garde nationale, c’est-à-dire le peuple en armes, élisant ses officiers et sous-officiers. Les étrangers sont nombreux à participer à la Commune (travailleurs immigrés, Garibaldiens et révolutionnaires venus chercher asile en France) qui précise que « toute cité a le droit de donner le titre de citoyen aux étrangers qui la servent » et adopte le drapeau rouge, symbole de la fraternité universelle.

La répression est féroce, à la mesure de la peur du peuple et de la haine des classes dirigeantes… Le 1er avril 1871, Thiers, soutenu par les Prussiens, met sur pied « une des plus belles armées que la France ait possédée ».Le 5 avril, la Commune décrète la mobilisation, comme volontaires des jeunes gens de 17 à 19 ans et en service obligatoire des hommes de 19 à 40 ans. L’armée de Thiers, les « Versaillais », forte de plus de 100 000 hommes, est expérimentée et bien armée. Face à elle, environ 30 000 soldats sans expérience militaire et peu disciplinés, dont les officiers, à l’exception du Polonais Dombrowski et de Louis Rossel, sont élus plus sur leurs convictions que sur leurs capacités à diriger...

Les Versaillais attaquent, le 21 mai, et prennent le fort du Mont Valérien puis, le 2 avril, Courbevoie et Puteaux. Une contre-offensive de la Commune, le 3 avril, est un échec et les hommes fusillés sans procès. Les combats, les bombardements, ne cesseront plus. Le 8 mai, le gouvernement Thiers adresse un ultimatum aux Parisiens sommés de capituler. Le 21 mai, les Versaillais pénètrent dans Paris (un homme leur a ouvert une poterne) par la porte de Saint Cloud.

Et commence la Semaine Sanglante, qui s’achèvera le 28 mai, au cimetière du Père-Lachaise, dans le 20ème arrondissement.

La répression contre les Communards est impitoyable, à tel point qu’un député d’extrême-droite s’insurgera contre sa violence. Les exécutions sommaires touchent toute personne portant des traces de poudre, donc ayant utilisé des armes à feu : fusillée sans jugement.

On compte de 10 000 à 30 000 de ces assassinats, hommes, femmes et enfants.

| On traque, on arrête, on fusille Tous ceux qu’on ramasse, au hasard, La mère à côté de sa fille, L’enfant dans les bras du vieillard. |

|---|

Les tribunaux prononceront plus de 10 000 condamnations, à mort, aux travaux forcés, à la déportation, à des peines de prison. Certains Communards, ayant échappé à la répression, choisiront l’exil, notamment aux États-Unis où ils continueront à faire vivre l’esprit de la Commune.

L’amnistie n’interviendra qu’en 1880.

Dans plusieurs villes de France, Marseille, Lyon, Saint Etienne, Narbonne, Toulouse, Le Creusot, Limoges, des Communes furent proclamées à partir du 23 mars 1871 mais très vite réprimées.

La Commune n’est pas morte !

Pour Karl Marx, la Commune de Paris a été la première insurrection prolétarienne autonome. Elle constitue un évènement fondateur, elle inspirera le mouvement ouvrier international, notamment la Révolution russe de 1917, la révolution spartakiste en Allemagne, la révolution espagnole en 1936 ... Elle a marqué en profondeur tout le mouvement ouvrier français et international de la fin du 19ème et du 20ème siècles. Elle demeure d’une extrême actualité, en particulier dans notre monde inégalitaire, inhumain, où pointe « la bête immonde ».